- Biologie

- Symptômes de la maladie sur mélèze

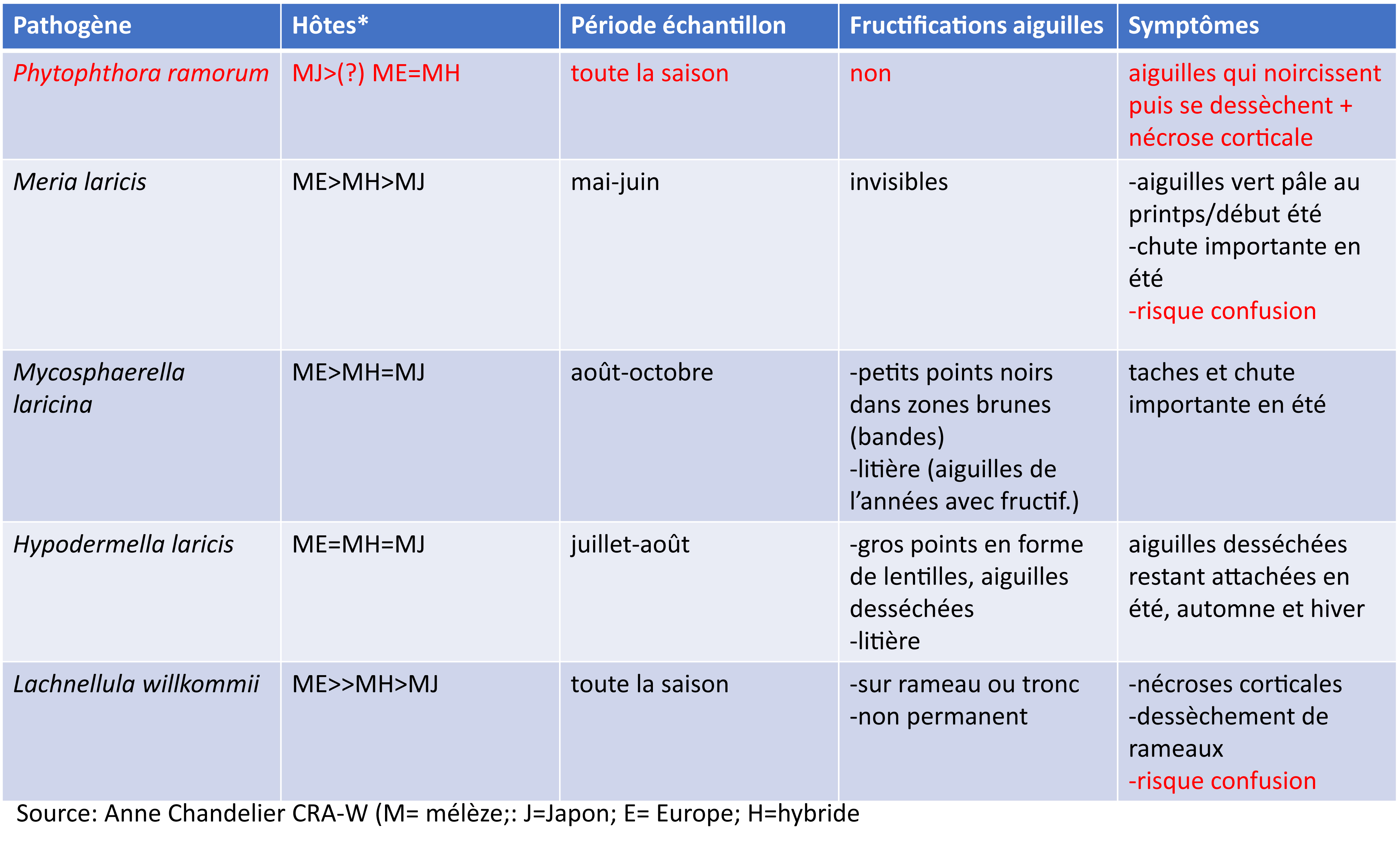

- Risque de confusion

- Santé des forêts

- Localisation

- Lutte

- Législation

Biologie

Phytophthora ramorum est un agent pathogène appartenant au groupe des Oomycètes. Il est capable d'infecter un grand nombre d'espèces ligneuses, aussi bien forestières qu'ornementales.

Une humidité importante est un facteur nécessaire à tous les stades du développement de la maladie. Le pathogène se développe de 2°C à 30°C avec un optimum de croissance situé à 20°C. Il peut en outre survivre à des températures plus basses sous forme latente. Le climat que nous connaissons aujourd'hui en Belgique, bien que non optimal pour le développement du pathogène, pourrait, dans certaines zones du pays, s'avérer adéquat pour causer des dégâts aux plantes sensibles à l'infection.

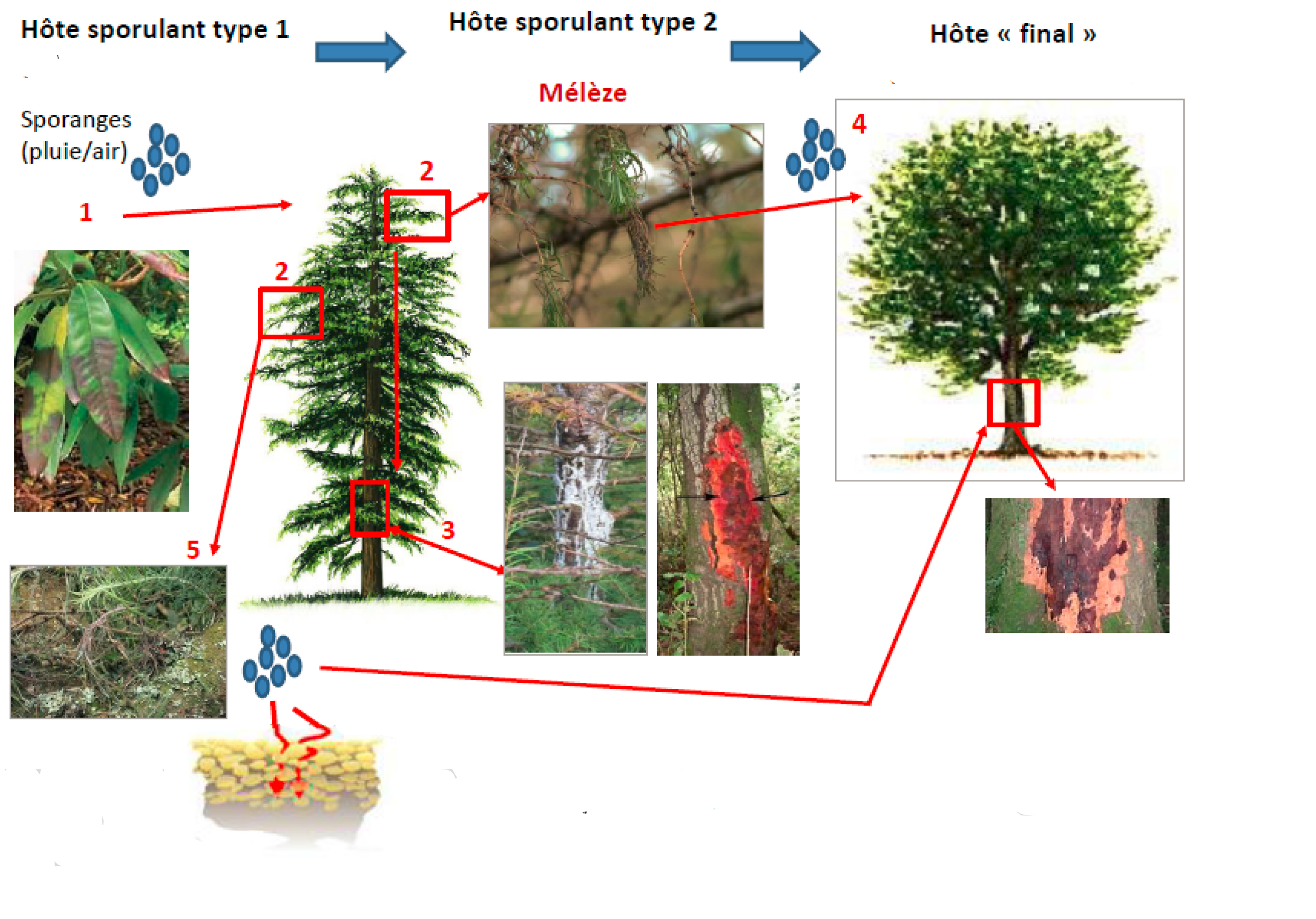

Le pathogène requiert deux types hôtes: des hôtes dits «sporulants» et des hôtes dits «finaux». Chez les hôtes sporulants, P. ramorum infecte le feuillage et produit des milliers de spores qui seront disséminées par la pluie, le brouillard et le vent. Les infections foliaires ne conduisent pas forcément à la mort des plantes infectées. Les feuilles infectées tombées au sol constituent également une source d'inoculum. Les hôtes finaux se trouvant à proximité d'hôtes sporulants peuvent être infectés à leur tour. L'infection concerne alors les branches et les troncs où le pathogène cause des chancres suintants. Les hôtes finaux ne participent pas à la transmission de la maladie (pas de production de spores). Par contre, chez ces espèces ligneuses, l'issue d'une infection est le plus souvent létale. Sur la côte ouest des Etats-Unis, P. ramorum réalise son cycle épidémiologique avec le laurier californien (Umbellularia californica) comme hôte sporulant et avec des chênes indigènes américains comme hôtes finaux.

En Europe, les hôtes sporulants sont principalement le rhododendron (notamment le rhododendron sauvage Rhododendron ponticum) et, dans une moindre mesure, d'autres plantes arbustives comme la bruyère commune (Calluna vulgaris) et le myrtillier commun (Vaccinium myrtillus). Des essences comme le chêne rouge (Quercus rubra) et le hêtre (Fagus sylvatica) sont susceptibles d'être infectées par la maladie en tant qu'hôtes finaux. Nos chênes locaux (Quercus petraea et Q. robur) semblent en revanche peu sensibles à des infections.

Certaines essences forestières sont à la fois des hôtes sporulants et des hôtes finaux. Les mélèzes (Larix decidua, L. kaempferi et L.x eurolepis) et, dans une moindre mesure les châtaigniers (Castanea sativa), font partie de cette catégorie. Ils sont donc sensibles à l'infection mais aussi responsables de la production de spores favorisant l'épidémie en milieu forestier. La figure ci-dessous illustre le rôle joué par le mélèze dans le cycle épidémiologique de la maladie.

Les activités humaines, et notamment le commerce de plants de pépinière infectés, le transport de terre contaminée (chaussures, roues de véhicules...)) contribuent à la propagation de la maladie sur de longues distances.

Fig. Cycle épidémiologique de P. ramorum en milieu forestier avec rhododendron et mélèze comme hôtes sporulants (CRA-W).

Symptômes de la maladie sur mélèze

Le mélèze est un hôte très « sporulant » et un hôte « final » pour Phytophthora ramorum (cfr onglet biologie). Différents symptômes permettent d'identifier la présence de P. ramorum sur mélèze :

Présence de rameaux avec des aiguilles desséchées ou de teinte vert clair à vert bronze.

Dans les peuplements de mélèzes, il faut rechercher s'il y a présence d'arbres avec des rameaux portant des aiguilles brunes desséchées.

Présence de résine sur le tronc (blanche si sèche ou brune si fraîche)

Attention, ce symptôme n'est pas présent en début d'infection et n'est pas spécifique à une infection par P. ramorum ! !

Les aiguilles sont noires ou desséchées sur la régénération (s'il y en a !),.

Rameaux desséchés

en cas d'absence de régénération avec symptôme disponible, il est conseillé d'abattre un arbre avec symptômes. Sur cet arbre abattu, il faut regarder s'il y a des rameaux desséchés et/ou des nécroses suintantes avec présence de nécrose corticale sous l'écorce.

Risque de confusion

- Meria laricis provoque le dessèchement des aiguilles.

- Mais M. laricis se retrouve au printemps et en début d'été, contrairement à P. ramorum qui sévit toute la saison.

- M. laricis infecte d'abord la partie inférieure du houppier, contrairement à P. ramorum qui se retrouve dans tout le houppier.

- A la différence de P. ramorum , M. laricis ne provoque pas d'écoulement de résine ni de nécrose sous corticale.

- M. laricis se retrouve principalement sur mélèze d'Europe.

- Mycosphaerella laricina provoquent des taches brunes sur les aiguilles, ce qui est différent des dessèchements d'aiguilles causés par P. ramorum .

- Les fructifications de ce pathogène sont visibles dans les zones nécrosées.

- La maladie progresse du bas vers le haut.

- M. laricina ne provoque pas d'écoulement de résine ni de nécrose sous corticale, contrairement à P. ramorum .

- M. laricina est plutôt présent en fin de saison (à partir de juillet).

- M. laricina se retrouve sur tous les Larix sp.

- Les fructifications d' Hypodermella laricis sont visibles sur les aiguilles.

- H. laricis ne provoque pas d'écoulement de résine ni de nécrose sous corticale, contrairement à P. ramorum .

- Les aiguilles restent attachées aux rameaux, même lorsqu'elles sont desséchées.

Lachnellulla willkommii (le chancre du mélèze)

-Attention, Lachnellulla willkommii provoque le dessèchement des rameaux et l'écoulement de résine comme P. ramorum !

-Par contre, L. willkommii engendre la formation de chancres avec méplat au centre et bourrelets sur le pourtour.

- Le champignon pathogène produit des fructifications en forme de coupelle de teinte orangé dans la zone chancreuse. Ces fructifications ne sont toutefois pas systématiquement présentes.

Santé des forêts

Phytophthora ramorum est un pathogène primaire capable d'entrainer la mort des hôtes «finaux» (cfr onglet biologie).

Aux USA, où il fait des dégâts considérables sur la côte ouest depuis les années 90, il est capable d'entrainer la mort des chênes indigènes en quelques années seulement.

En Angleterre, il provoque des mortalités importantes de mélèzes et récemment de châtaigniers. En France, bien que l'infection ait été détectée rapidement, des mortalités de mélèzes étaient déjà à déplorer avant l'éradication des peuplement contaminés.

Fig. Peuplement de mélèzes du Japon infectés dans le Finistère (Laurence Delahaye, 2018).

Localisation

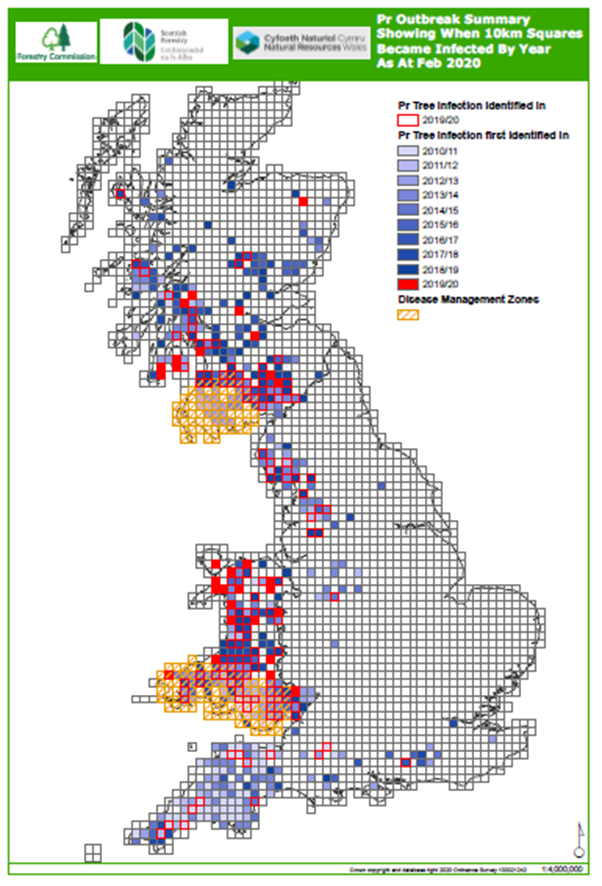

Phytophthora ramorum est présent sur les espèces ligneuses en espace naturel dans deux zones bien identifiées en Europe:

- En Angleterre, les premiers mélèzes du Japon infectés ont été découverts en 2009. La colonisation des 154.000ha de mélèzes présents sur le territoire du Royaume-Uni se poursuit actuellement. En 2020, les premiers châtaigniers sporulants ont été signalés. Des mesures drastiques de gestion ont été mises en place pour tenter de limiter les pertes.

- En Bretagne (France), la maladie franchit la manche et infecte plusieurs peuplements de mélèzes du Japon en 2017. Des mesures de gestions ont immédiatement été mises en place par les autorités françaises pour éviter une extension sur le territoire.

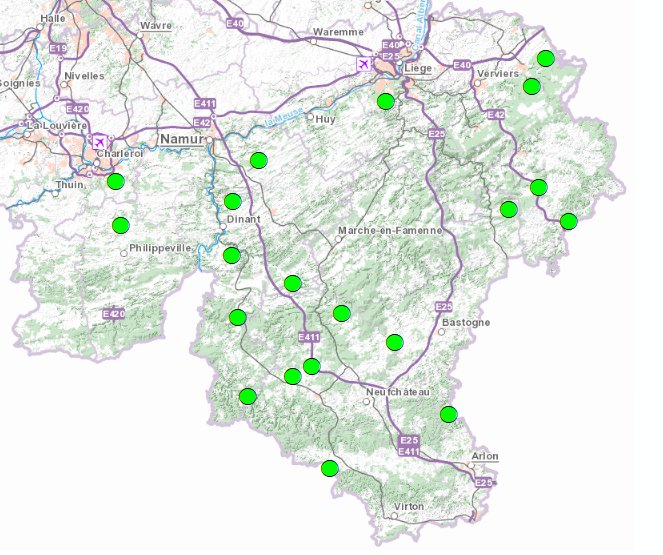

Les conditions climatiques wallonnes pourraient permettre le développement de cet organisme. Il est donc important de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'éviter son introduction et sa propagation sur notre territoire.

Fig. Evolution de la contamination au Royaume-Uni depuis 2010

Lutte

La lutte contre le Phytophthora ramorum s'articule autour de plusieurs actions :

La prévention

La maladie n'est pas présente dans nos forêts. Il est important de prendre un maximum de précautions afin d'éviter son introduction sur notre territoire. Il faut donc s'assurer que le plant que l'on achète ne provient pas ou n'a pas été élevé dans une région où P. ramorum est présent.

Deux vérifications peuvent être faites en tout temps :

- La vérification du lieu d'élevage : les plants doivent provenir de semis réalisés par le pépiniériste lui-même et doivent avoir été élevés entièrement en Wallonie. La fourniture par le pépiniériste de «l'attestation de conformité» annuelle mentionnant le mélèze dans les espèces cultivées dans la pépinière est un plus (voir "Guide Traçabilité Plants Forestiers VF" ). Une autre option est d'exiger une garantie que le pépiniériste a vérifié que les plants finis qu'il livre n'ont été ni semés ni cultivés dans un pays ou dans une région où le P. ramorum est présent (actuellement Royaume-Uni, Irlande et Finistère (France)).

- La vérification du document fournisseur lors de la réception : Ce document permet de connaître une partie des mouvements des plants. Nous vous renvoyons vers notre document "mélèze précaution achat Phytophtora ramorum - sept2020" pour plus d'informations.

Attention : Le passeport phytosanitaire qui accompagne les lots de plants ne peut pas fournir une garantie totale quant à l'absence de P. ramorum sur les plants de mélèzes car les infections latentes sont difficilement détectables à l'examen visuel.

La surveillance

En marge des précautions prises, l'OWSF reste attentif à la propagation de la maladie. Un réseau de placettes de surveillance est visité chaque année afin de vérifier l'apparition de symptômes correspondant à la maladie dans nos forêts. Notre réseau de correspondants-observateurs est également sensibilisé à cette thématique.

Fig. Placettes de surveillance Phytophthora ramorum de l'OWSF.

Les mesures potentielles en cas d'introduction sur notre territoire

Lorsqu'une zone est touchée par ce problème, les mesures prises pour éviter sa propagation peuvent être lourdes. Voici quelques exemples appliqués au Royaume-Uni (Forest Research, 2020) :

- destruction des plants atteints et potentiellement sporulant dans la zone concernée et sur une zone tampon

- interdiction des plantations de mélèzes sur les zones concernées

- traitement des arbres touchés par des firmes spécialisées avec protocole de désinfection spécifique

- mise en place de mesures de désinfection spécifiques dans la zone concernée pour le public

- limitation d'accès

- ...

Les mesures liées à ce pathogène sont extrêmement lourdes et coûteuses. Il est donc important d'être prudent et prévoyant pour éviter tout problème.

Législation

Selon le règlement phytosaniatire européen 2019/2072 modifié par le règlement 2021/2285, les souches européennes de Phytophthora ramorum sont des organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) - ou Regulated non quarantine pest (RNQP) - à dater du 11 avril 2022.

Cela signifie que le pathognène doit être sous un seuil déterminé lors de sa commercialisation. Dans le cas du Phytophthora ramorum ce seuil est fixé à zéro. Les ORNQ sont soumis à une lutte obligatoire entreprise sous forme de mesures phytosanitaires en vue de leur maintien sous des seuils déterminés dans les végétaux destinés à la plantation. C'est-à-dire que si le Phytophthora ramorum est détecté en pépinière, les plants atteints doivent être détruits. Ces mesures relatives aux plants de pépinière ne s'appliquent pas aux arbres déjà installés en forêt pour autant qu'il s'agisse de souches européennes du pathogène. Les souches non européennes étant des organismes de quarantaine, les mesures d'éradication s'appliquent également aux arbres déjà installés en forêt.

Selon le Règlement d'Exécution du 14 décembre 2021, pour entrer sur le territoire de l'Union Européenne, les plants provenant d'une zone déclarée exempte de Phytophthora ramorum (Canada, Etats Unis, et Royaume Uni - mais pas l'Irlande du Nord), doivent bénéficier d'un certificat phytosanitaire sur lequel est mentionné le nom de la zone.

Les plants circulant dans l'Union Européenne doivent toujours être accompagnés d'un passeport phytosanitaire.

Phytophthora ramorum est concerné par ou repris dans plusieurs textes légaux actuellement en vigueur :

Mélèze précaution achat Phytophthora ramorum-sept2020

Mélèze précaution achat Phytophthora ramorum-sept2020